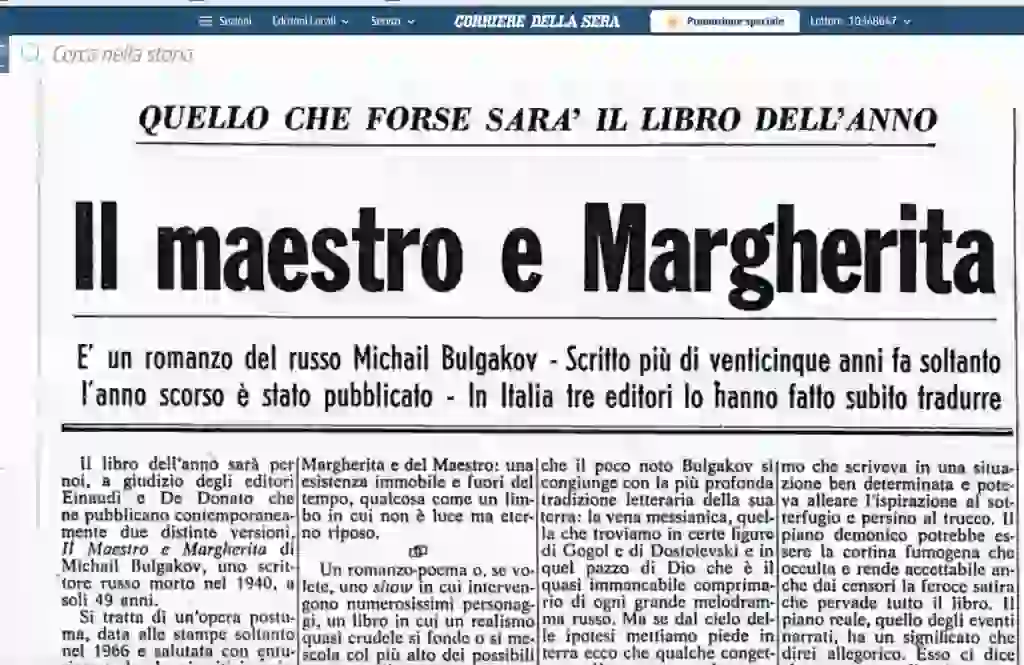

↖️ Montale su Bulgakov. Eugenio Montale, recensione a Il Maestro e Margherita sul Corriere della Sera del 9 aprile 1967. Reperibile nell’archivio storico del quotidiano.

Montale su Bulgakov. La pagina del Corriere

Il libro dell’anno sarà per noi, a giudizio degli editori Einaudi e De Donato che ne pubblicano contemporaneamente due distinte versioni, Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov, uno scrittore russo morto nel 1940, a soli 49 anni. Si tratta di un’opera postuma, data alle stampe soltanto nel 1966 e salutata con entusiasmo da alcuni critici sovietici. L’autore vi lavorò per oltre dicci anni, portandola a compimento, ma non direi a una completa rifinitura, negli ultimi mesi della sua vita. Che un libro simile abbia atteso un quarto di secolo prima di giungere a conoscenza dei lettori russi è un fatto che coincide con la riabilitazione non solo letteraria del suo autore: una delle tante e forse non l’ultima. Bulgakov, autore di romanzi. di racconti e di opere teatrali, non ebbe mai molta fortuna in patria. Scrisse durante gli anni più duri dello stalinismo, fu continuamente denigrato dall’Associazione degli scrittori proletari e se la sua vena satirica fu sempre eguale a quella che si manifesta nel suo ultimo libro è difficile comprendere com’egli possa essere sfuggito alle continue purghe di quegli anni. Comunque è un fatto che Stalin, pur tenendolo d’occhio, dli permise di scrivere (non senza porre condizioni) e assistette per ben quindici volte alle rappresentazione di un suo lavoro teatrale Fuga, ispirato alla guerra civile. Più tardi il dramma scomparve dai cartelloni e Bulgakov finì i suoi giorni come assistente di Stanislavskij.

Il Diavolo è il più appariscente personaggio del grande romanzo postumo del riscoperto scrittore. Appare un mattino dinanzi a due cittadini. uno dei quali stava enumerando le prove dell’inesistenza di Dio, Il nuovo venuto non è di questo paese . È un uomo che la sa lunga e dev’essere vecchiotto perché dice di aver fatto colazione con Emanuele Kant. Ma c’è ben altro: era anche presente al secondo interrogatorio di Gesù da parte di Ponzio Pilato e ne dà ampia relazione in un capitolo che è forse il più stupefacente del libro. Inoltre questo demone vestito da turista predice all’ateo Berlioz l’imminente di lui decapitazione: ciò che avviene in seguito a un incidente tranviario. Vanamente inseguito dagli astanti, il Diavolo fugge in compagnia del suo famulo Azalee e del gatto nero di cui parla una bolla di Gregorio IX (1233).

Poco dopo il demonio, in veste da professore di magia nera Woland. si esibisce al Teatro di varietà di fronte a un pubblico enorme. I fatti che accadono sono cosi fenomenali che alcuni spettatori devono essere ricoverati in una clinica psichiatrica. L’inseguimento e la vana identifi-cazione del terzetto satanico. le beghe che sorgono in seno alla associazione letteraria di cui Berlioz era presidente, i tentativi esperiti dai membri di quella società per farsi assegnare l’alloggio del defunto (peraltro già occupato dal demone), tutto ciò dà luogo a una serie di scene di un grottesco a cui si direbbe abbiano posto mano Petronio, Hoffmann, Gogol, il pittore Chagall e almeno un teorico del formalismo russo. Malconcio e ridotto mutande da una colluttazione col sinistro Azabel, anche il poeta non sfugge alla collera dei suoi colleghi e viene condotto nella clinica. Di lui si sa poco: è stato autore di un poema sul Cristo, demolito dalla critica, e per mezzo suo, aiutando il Maligno, possiamo leggere il secondo episodio religioso: la Crocefissione. A partire da questo impressionante quadro, il poeta, trasformato, non si sa perchè. nel Maestro. prende letteralmente il volo in compagnia della donna da lui amata, Margherita, la quale, mutata in strega, cavalca una scopa. Dopo aver sorvolato innumerevoli cieli, alla fine di una notte di Valpurga degna di un vero esperto di demonologia. ecco che il Maestro ottiene che il suo poema, dato alle fiamme, risorga dalle ceneri; e abbiamo qui il terzo e ultimo episodio « sacro »: Giuda as-sassinato dai sicari di Pilato, lo stesso Pilato che poi continuerà a vivere in attesa di incontrarsi ancora col Salvatore. E non tardiamo a conoscere quale sarà la sorte di Margherita e del Maestro: un’esistenza immobile e fuori dal tempo, qualcosa come un limbo in cui non è luce, ma eterno riposo.

Un romanzo poema o, se volete, uno show in cui intervengono numerosissimi personaggi, un libro in cui un realismo quasi crudele si fonde o si mescola col più alto dei possibili temi: quello della Passione, non poteva essere concepito e svolto che da un cervello poeticamente allucinato. È qui che il poco noto Bulgakov si congiunge con la più profonda tradizione letteraria della sua terra: la vena messianica, quella che troviamo in certe figure di Gogol e di Dostoievski e in quel pazzo di Dio che è il quasi immancabile comprimario di ogni grande rnelodramma russo. Ma se dal cielo delle ipotesi mettiamo piede in terra ecco che qualche congettura più concreta può essere tentata. Dopo tutto Il Maestro e Margherita è opera di un uomo che scriveva in una situazione ben determinata e poteva alleare l’ispirazione al sotterfugio e persino al trucco. Il piano demonico potrebbe essere la cortina fumogena che occulta e rende accettabile anche dai censori la feroce satira che pervade tutto il libro. Il piano reale, quello degli eventi narrati, ha un significato che direi allegorico. Esso ci dice che una massa di anime morte, non più servi della gleba ma servi di un sistema disumano, può essere suggestionata e avvinta da un grande ciarlatano che sappia recitar bene la sua parte. E buon ultimo, ma preminente, il fondo mitico-religioso, l’invisibile legame clic unisce Lucifero al Creatore, qualcosa come una dipendenza e una necessità di cui lascio ai teologi e agli eretici il compito di indagare la natura. Certo è stata sottile un’arte che tanto più ci avvicina al Cristo quanto più Io fa reticente e lo induce a sconfessare Matteo dicendo clic non lo conosce e che quell’uomo sta scrivendo cose da lui non dette.

Ed ora non chiedete ad uno come me, che non sa una parola di russo, di darvi un giudizio estetico su un’opera letta in traduzione e nemmeno posta in rapporto con le non poche altre opera dello stesso autore. Che alcuni critici russi salutino come un avvenimento la pubblicazione di un’opera così sconcertante è più che comprensibile e dimostra che nell’URSS un gran disgelo anche nel campo dell’espressione artistica si sta avverando. Ma è anche probabile che al successo russo faccia riscontro un successo internazionale.

Chi ama la grande letteratura russa non poteva rassegnarsi alla produzione dell’ultimo trentennio quasi tutta impegnata a senso unico e pietrificata da un coatto rigore propagandistico.

Accorgersi che nel 1940 uno spirito libero poteva scrivere, se non pubblicare. un’opera come questa è un miracolo che ognuno deve salutare con commozione E quasi certo che Gorki avesse ragione quando scriveva che Bulgakov era un nome “che sarebbe rimasto nella letteratura”. Ma lo disse in una lettera privata e forse non poteva far di più.

Oggi dopo le due versioni italiane e aver letto le pagine introduttive che la sempre più ammirevole Maria Olsoufieva ha dato all’edizione De Donato, noi possiamo sperare che lo choc prodotto in noi dal libro non sia soltanto l’ubriacatura di un momento ma la vera scoperta di un libro vero.